Welche Zusammenhänge gibt es

zwischen Legasthenie und dem Sehen

IHNHALTSANGABE:

Optometrische Ursachen für Sehprobleme

Die Steuerung der Blickmotorik durch das Gehirn

Die Wirkung von Farben auf das Lesen

Warum "funktioniert" die Farbkorrektion: das Phasisch-Tonische System

Einleitung

Um die Schriftsprache, also das Lesen und Rechtschreiben erlernen zu können, muss als Grundvoraussetzung die Sprache bereits beherrscht werden, daher wirken sich Probleme beim Hören (z.B. das Differenzieren von Lauten innerhalb eines Wortes) besonders stark aus. Das Sehen spielt bei diesen Lernprozessen des Spracherwerbs in der Zeit vor der Einschulung nur eine Nebenrolle. Erst wenn es um das Lesen geht, werden Sehprobleme die Leichtigkeit der Lernens und die Ausdauer beeinträchtigen. Neben der pädagogischen Betreuung benötigen viele Kinder auch Unterstützung von Seiten der Logopädie, Krankengymnastik oder Ergotherapie.

- Die Störungen im visuellen Bereich sind oft nur ein kleiner Baustein im Gesamtbild. Bei manchen Kindern liegt aber genau hier der Schlüssel für eine wirkungsvolle Unterstützung, damit sich neue Lernerfolge einstellen.

Störungen im visuellen Bereich können unterschiedliche Ursachen haben, die im Folgenden vereinfacht dargestellt werden. Die wichtigsten Anhaltspunkte für das Erkennen eventueller Sehprobleme findet man durch gezieltes Beobachten. Mittels des Fragebogens kann dokumentiert werden, welche Probleme vorhanden sind. Damit lässt sich einerseits eine Auswahl treffen, welchen Kindern eine optometrische Korrektion besonders zu empfehlen ist, andererseits ist eine Erfolgskontrolle möglich.

Optometrische Ursachen für Sehprobleme

- Die Optometrie ist die Wissenschaft vom Sehen sowie von den Fehlsichtigkeiten und deren Korrektion. Mit physikalisch-optischen Mitteln wird das bestmögliche Sehen gesunder Augen angestrebt (nach Goersch, H. 1996). Es gehört zum Spezialgebiet von Augenoptikern/ Optometristen , die Sehprobleme und deren Ursachen herauszufinden, um gegebenenfalls Korrektionsmöglichkeiten anzubieten. Jedes Kind sollte zuvor von einem Facharzt für Augenheilkunde untersucht werden, um krankhafte Veränderungen auszuschließen. Auch hier werden Brillenkorrektionen ermittelt oder in Zusammenarbeit mit einer Orthoptistin Therapien vorgeschlagen. Idealerweise arbeiten diese Berufsgruppen gemeinsam an einer für die betroffenen Kinder optimalen Unterstützung, wenn sie wirklich an einer Hilfe für das Kind interessiert sind. Zu den berufspolitischen Differenzen, die dies immer wieder behindern, können Sie hier etwas lesen.

- Eine Reihe von Studien beschäftigt sich mit der Frage, ob es Legasthenie-typische Besonderheiten des Sehens gibt. In einer neueren, groß angelegten Untersuchung in Schweden wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen Legasthenikern und der Kontrollgruppe in Bezug auf optometrische Daten festgestellt. Ältere Studien, die Zusammenhänge gefunden hatten, werden wegen methodischer Fehler kritisiert (Ygge, Lennerstrand 1993).

Dennoch ist es wichtig, genau nach Fehlsichtigkeiten zu suchen, weil eine grundlegend wichtige Frage durch solche Untersuchungen nicht beantwortet werden kann:

wie stark ist die individuelle Beeinträchtigung aufgrund einer Fehlsichtigkeit? - Die Mehrzahl aller Menschen ist problemlos in der Lage, kleine Fehlsichtigkeiten zu kompensieren. Manchmal rufen aber bereits kleinste Fehlsichtigkeiten starke asthenopische Beschwerden hervor. Wenn ein Mensch bereits aufgrund einer LRS ständig belastet ist, kann möglicherweise eine Fehlsichtigkeit (ob monokular oder binokular) weniger gut kompensiert werden .

- Vor allem während der Phase des Lesenlernens ist es besonders wichtig, dass die visuelle Wahrnehmung ungestört ist, damit sich Wortbilder einprägen können!

- Sehprobleme lassen sich in zwei Gruppen unterscheiden:

1. Anstrengungsprobleme und 2. die subjektive Seh-Unruhe. - Einige der Anzeichen für Anstrengung sind dem Kind bei genauer Beobachtung anzusehen: Bei hoher Anforderung an das Sehen werden die Augen werden oft gerieben, die Stirn gerunzelt, auffällige Kopfhaltungen eingenommen. Das Lesen, manchmal sogar das Fernsehen ermüdet das Kind. Erstaunlich viele Kinder klagen in diesem Zusammenhang auch über Kopfschmerzen.

Die subjektive Seh-Unruhe ist einem Kind meist nicht anzusehen. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft, dass beim Betrachten von Schrift nicht jeder Mensch das Gleiche sieht:

- Hinter den Anstrengungsproblemen stehen meist Vorgänge, die mit Muskelkraft zu tun haben. Die Sehunruhe entsteht aufgrund von sensorischen Vorgängen, also aufgrund der nervlichen Verarbeitung von Reizen im Gehirn.

- Allein das Vorliegen einer Lese-Rechtschreibschwäche ist noch kein Grund, eine Brillenkorrektion oder andere optische Hilfsmittel zu empfehlen. Zunächst muss erfragt werden, ob es subjektive Anzeichen für Sehprobleme gibt. In der folgenden Liste sind eine Reihe von typischen Anzeichen aufgeführt. Eine Korrektion mittels Brille oder Lesefolie ist dann angezeigt und meist sehr hilfreich, wenn bei einem Kind mehrere der folgenden Beobachtungen zutreffen.

- Typische Anzeichen für Anstrengungsprobleme:

* oft Augenreiben, Blinzeln oder Stirnrunzeln

* Kopfschmerzen

* Brennende oder tränende Augen

* schnelle Ermüdung, beim Lesen einschlafen

* nicht gern basteln, malen, puzzeln, mit der Schere schneiden

* Lichtempfindlichkeit: am liebsten im Schatten spielen - Probleme beim Lesen aufgrund von Sehunruhe:

* häufiges Verrutschen in der Zeile

* auffällige Kopfhaltung beim Lesen, z.B. mit der Nasenspitze am Heft

* schlechte, unruhige Erkennung von Schrift, kurzzeitiges Doppeltsehen

* Probleme mit Buchstabengruppen, langen Wörtern

* Probleme beim Blickwechsel von Fern auf Nah oder umgekehrt

* Probleme mit starkem Kontrast (weißer Hintergrund)

* ineffizientes, mühsames und langsames Lesen oder sehrflüchtiges und fehlerhaftes Lesen - Beim Schreiben lassen sich folgende Hinweise auf Sehprobleme finden:

* Linien können nicht gehalten werden

* stark unregelmäßige Zwischenräume von Wörtern

* viele Fehler beim Abschreiben einer Vorlage - Weitere Beobachtungen

* verminderte Tiefenwahrnehmung, schlecht Bälle fangen, Probleme beiFederball, Tennis o.ä.

* die Feinmotorik scheint ungeschickt und wenig koordiniert.

* oft anrempeln oder stolpern - Mit großer Wahrscheinlichkeit sind innerhalb einer Familie mehrere Personen von diesen Problemen betroffen.

- Die Akkommodation (Einstellung der Augenlinse auf die jeweilige Objektentfernung) ist ein Vorgang, der Muskelenergie benötigt. Wenn als Fehlsichtigkeit eine Übersichtigkeit (Hyperopie) vorliegt, dann ist der Gesamtbrechwert des Auges im Verhältnis zur Baulänge zu gering. Das hyperope Auge kann seine Fehlsichtigkeit ganz oder teilweise durch Akkommodation ausgleichen.

Dies kann zu Problemen wie Unschärfe, Kopfschmerzen, Augenreizungen oder Lichtempfindlichkeit führen. Abhilfe wird gelegentlich schon durch eine einfache Brillenkorrektion geschaffen. - Wenn eine refraktive Korrektion (duch eine "normale" Brille) keine Veränderung bewirkt und weiterhin visuelle Probleme bestehen, dann sind Probleme des beidäugigen Sehens zu vermuten. Unter Fusion versteht man die Verschmelzung der beiden Bilder vom rechten und linken Auge zu einem Bild im Gehirn. Die Fusion läßt sich schematisch in zwei Vorgänge unterteilen: die motorische Fusion (durch Muskelenergie ändert sich die Augenstellung) und die sensorische Fusion (allein durch Schaltvorgänge im Gehirn werden zwei unterschiedliche Bilder zu einem Bild verschmolzen).

- Beim Blick in die Ferne stehen die Augen parallel zueinander. Im Idealfall sind dann alle äußeren Augenmuskeln im gleichen Spannungs- und Innervationszustand. Eine häufige Abweichung vom Idealzustand wird Winkelfehlsichtigkeit genannt: das Augenpaar will eine Ruhestellung im natürlichen Sehen einnehmen, die nicht der idealen Stellung entspricht: es entsteht ein Bildlagefehler (Goersch, H. 1996).

- Typische Beschwerden aufgrund des muskulären Ausgleichens einer Winkelfehlsichtigkeit sind Ermüdung, Kopfschmerzen und/ oder Augenreizungen. Kinder mit dieser Art von Sehproblemen werden beim Lesen schon nach kurzer Zeit müde, weil sie die notwendige Kompensation nur mit größter Anstrengung bewältigen können. Diese Kinder sehen auch nicht gern fern, spielen nicht am Computer und vermeiden alle Aufgaben, die ein exaktes Nahsehen über längere Zeit erfordern, wie beispielsweise feine Bastelarbeiten.

- Das Augenpaar hat aber nicht nur die motorische Fusion zur Verfügung, sondern es nutzt auch die sensorische Fusion, um bei einer Winkelfehlsichtigkeit einen Teil der Muskelenergie zu sparen! Je nach Größe der verborgenen Fehlstellung kann es sogar vorkommen, dass die sensorische Fusion komplett die zum Ausgleich der verborgenen Fehlstellung benötigte Muskelarbeit übernimmt. Die Anstrengungsbeschwerden werden damit zwar verringert, aber dieser Vorteil wird um den Preis vermehrter Sehunruhe und schlechterer Stereopsis erkauft. Diese Anpassung wird Fixationsdisparation genannt.

- Typische Sehprobleme aufgrund einer Fixationsdisparation sind Nahsehunruhe (!), Schwierigkeiten mit Focuswechsel, schlechtes räumliches Sehen, Lichtempfindlichkeit und/ oder zeitweiliges Doppeltsehen. Diese Probleme werden im Zusammenhang mit LRS am häufigsten geäußert. Sie können isoliert oder in Verbindung mit Anstrengungsproblemen auftreten.

Je nach Methode und Lehrmeinung werden aber Störungen des beidäugigen Sehens entweder gar nicht berücksichtigt oder es wird nur der motorische Teil korrigiert. Bei Anwendung der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase) wird der motorische und der sensorische Teil der Fusion voll berücksichtigt. Damit lassen sich durch Prismengläser sowohl die Anstrengungsprobleme reduzieren, als auch die Sensorik verbessern, was durch feine Tests des räumlichen Sehens nachgewiesen werden kann. - Nach dem aktuellen Stand des Wissens ist eine gründliche Brillenkorrektion auch kleinster Fehlsichtigkeiten wichtig, da sonst nicht beurteilt werden kann, wie stark visuelle Probleme in das Gesamtbild der LRS einfließen.

Dieses Vorgehen wird auch von kompetenter fachärztlicher und orthoptischer Seite empfohlen (Oberländer und Schäfer, 1988).

Die Erfolge durch binokulare Vollkorrektion bei Legasthenie, die Pestalozzi aus seiner augenärztlichen Praxis beschreibt (1986, 1991, 1992), werden durch Studien von Lie (1989, 1993), der auch Kontrollgruppen untersuchte, vervollständigt. Es wurden auch hier optometrisch keine Unterschiede zwischen Legasthenikern und Kindern aus der Kontrollgruppe festgestellt, und in beiden Gruppen werden subjektive Symptome beschrieben.

Wenn zusätzliche Belastungsfaktoren in Wechselwirkung zu visuellen Störungen treten, können starke Probleme beim Lesen entstehen. Die Korrektion der Winkelfehlsichtigkeit hat sich in diesen Studien als ein geeignetes Verfahren erwiesen, ideale Sehfunktionen wiederherzustellen, subjektive Beschwerden zu verringern und daher die Leseleistungen zu verbessern. - Im Gegensatz zu der oben erwähnten "einfachen" Brillenkorrektionen ist zur Korrektion der Winkelfehlsichtigkeit ein höherer Aufwand an Zeit, Wissen und spezieller Ausstattung für die Messung notwendig. Gelegentlich sind innerhalb einiger Wochen oder Monate Änderungen der Stärken für bestmögliche Resultate notwendig. Durch eine sogenannte Prismenbrille lässt sich die Winkelfehlsichtigkeit korrigieren. (siehe Hilfsmittel )

Die Steuerung der Blickmotorik durch das Gehirn

- Auf der Suche nach einem objektiv meßbaren Kriterium im Zusammenhang mit LRS wurden Verfahren entwickelt, berührungslos mit Infrarotsensoren oder mit hochauflösenden Videoaufnahmen auch die kleinsten Blicksprünge (Sakkaden) zu messen. Die Versuchsperson sitzt zum Beispiel vor einen Monitor, auf dem beispielsweise ein zentraler Fixierpunkt zu sehen ist. Zufällig erscheint rechts oder links davon abwechselnd ein weiterer Punkt, der angeblickt werden soll. Wenn dies einige hundert Mal geschehen ist, lassen sich die durchschnittliche Reaktionszeit und Größe der Blicksprünge errechnen.

- Die Auswertungen der Forschungsergebnisse am Institut für Biophyìsik an der Universität Freiburg haben gezeigt, daß es tatsächlich eine Untergruppe von Legasthenikern gibt, die sich aufgrund ihrer Besonderheiten der Blickkontrolle von normalen Lesern unterscheiden (Biscaldi, M. 1996). Einige dieser Kinder haben vor allem Probleme mit der willentlichen Blicksteuerung oder mit Fixation, viele haben Schwierigkeiten mit der visuellen Aufmerksamkeit. Als Ursache für diese Störung werden kleinste Fehlfunktionen in bestimmten Hirnregionen (in subkortikalen und kortikalen Bereichen) vermutet. Allerdings gibt es auch einige gute Leser, die bei diesen Messungen auffällig sind.

- Möglichkeiten der Therapie durch ein Training werden derzeit erprobt, die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Mit einem handlichen Gerät ähnlich einem Gameboy werden tägliche Übungen durchgeführt, bei denen die Fixation, die willkürliche Steuerung der Augen und das Lösen von einem Fixationsreiz geübt wird. Bei der Mehrzahl der bisher ausgewerteten Kinder trat ein meßbarer Trainingseffekt nach ca. 6 Wochen täglichen Übens ein.Ob damit aber eine Verbesserung beim Lesen einhergeht, wird derzeit überprüft.

- Vermutlich ist die gestörte Steuerung der Blickmotorik ein eigenständiges Erscheinungsbild, das zusätzlich zu den bisher erwähnten optometrischen Problemen auftritt. Die optimale Korrektion der monokularen und binokularen Fehlsichtigkeit ist zu empfehlen, kann aber eine weitere Diagnostik oft nicht ersetzen. Für Fragen im Zusammenhang mit der Blicksteuerung wende man sich an das BlickLabor Schwarzwaldstr. 13, 79117 Freiburg

Telefon: (0761) 38 41 95 10,

Die Wirkung von Farben auf das Lesen

- Eine Methode zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmung bei LRS, die vor ca. 15 Jahren in den USA entwickelt wurde, ist im deutschsprachigen Raum erst seit kurzem bekannt. Durch Zufall hat die californische Psychologin Helen Irlen in ihrer Arbeit mit Erwachsenen die positive Wirkung von Farbfolien entdeckt, die direkt auf den Lesetext gelegt werden (Irlen, H. 1991). Frau Irlen hat diese Beobachtung systematisch weiterverfolgt und in ein Testsystem mit speziellen Aufgaben umgesetzt. Aufgrund ihrer Erfahrungen verwendet sie 9 farbige Folien und ca. 240 verschiedenfarbige Brillengläser. Ihre Methode ist inzwischen neben den USA vor allem in Australien und Großbritannien sehr weit verbreitet. Der Ansatz von Frau Irlen ist nicht unumstritten, aber die Praxiserfolge sind wissenschaftlich bestätigt (Robinson, G.L. 1994).

- Die Farbkorrektion besteht aus zwei Stufen, die aufeinander aufbauen. Zuerst wird ermittelt, ob das Lesen durch eine Farbfolie verbessert werden kann. Wenn die Lesefolie mindestens vier Wochen lang freiwillig benutzt wurde, ist die Voraussetzung für die zweite Stufe erfüllt und auf Wunsch könnten dann farbige Brillengläser angefertigt werden (Schroth, V. 1995). Voraussetzung für dieses Vorgehen ist in jedem Fall die optimale Korrektion einer Fehlsichtigkeit.

- Die farbige Lesefolie ist relativ schnell und einfach ermittelt und kostet nicht viel. Es gibt außerdem ein klares Abbruchkriterium, ob einem Kind die Lesefolie zu empfehlen ist oder nicht. Daher ist es sinnvoll, bei allen Kindern, die Lernschwierigkeiten haben, diesen Test durchzuführen. Im Grunde ist der Einsatz der Farbfolien aber nicht auf Kinder beschränkt. Es wird vermutet, daß ca. 20% aller Menschen mehr oder weniger stark von Sehunruhe betroffen sind.

Die Lesefolien sind so gefärbt, daß die Farbe konstant erscheint, auch wenn sie bei verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen betrachtet werden. Die übliche Größe ist DIN A5. Sie müssen beim Lesen möglichst eben und gleichmäßig auf der Textunterlage liegen, damit keine Unschärfen entstehen. Die Ecken sind abgerundet, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden. - Es lassen sich mit verschiedenen Techniken auch die optimalen Farben für farbige Brillengläser ermitteln. Zu diesem Verfahren ist auch unter Hilfsmittel und Lesen mit Farben etwas zu finden.

- Die Anwendung eines einfachen Hilfsmittels kann keine Wunder bewirken, aber als zusätzliche Unterstützung werden die farbigen Folien von vielen Kindern gern und freiwillig benutzt.

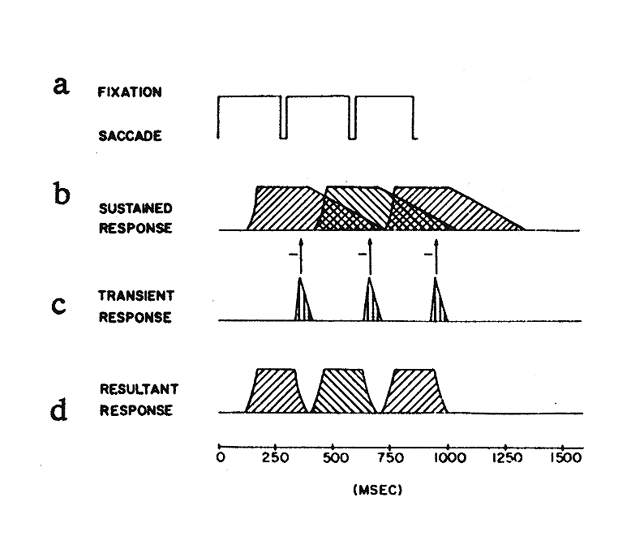

Das tonische System ist relativ langsam und setzt im Anschluss an eine Sakkade (einen Blicksprung) erst mit einer kleinen Verzögerung ein (b). Dieses System reagiert vor allem auf feine Details, auf Farben und auf feine Anforderungen an das räumliche Sehen. Es sorgt dafür, daß der Seheindruck stabilisiert wird, hat aber eine langsam abklingende Reaktion.

Beim schnellen Blicksprung bewegt sich das Bild mit hoher Geschwindigkeit über die Netzhaut. Diese Bildbewegung sorgt dafür, dass mit sehr kurzer Reaktionszeit das phasische System einsetzt. Dieses System, das über die Magnozellen übertragen wird, unterbricht während der kurzen Augenbewegung die Wahrnehmung (c). Die schnelle Verschiebung eines Bildes im Auge und vergleichbare Reize wie schnelles Flimmern lassen das phasische System einsetzen. Das Resultat der exakten Zusammenarbeit dieser Systeme ist eine genaue Trennung der Wahrnehmungen von Sakkade zu Sakkade (e).

Schlussbemerkungen

- Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn als Vorsorgemaßnahme jedes Kind schon vor der Einschulung bei Augenarzt und Orthoptistin auf krankhafte Veränderungen der Augen untersucht würde.Wenn es um Sehprobleme aufgrund einer Fehlsichtigkeit geht, dann ist zusätzlich die Messung und Korrektion beim Augenoptiker ab Schulbeginn sehr zu empfehlen.

- Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Eltern erst dann aktiv werden, wenn sich der schulische Druck bereits massiv bemerkbar macht. Alle Maßnahmen die erst dann eingeleitet werden, nachdem bereits ein Leidensdruck entstanden ist, erfordern ein besonders sensibles Eingehen und Miteinander mit dem Kind, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden. Daher ist ein möglichst frühes Erkennen von Belastungsfaktoren von entscheidender Wichtigkeit, um dem Kind die bestmöglichen Lernvoraussetzungen zu schaffen.